公安部紧急提醒:网络购物陷阱频出,这类新型骗局已连袭多人!...

当网购的玩具变成一包小苏打,当落地风扇“缩水”成手持款——这些不是发货失误,而是诈骗分子撒下的第一张网。

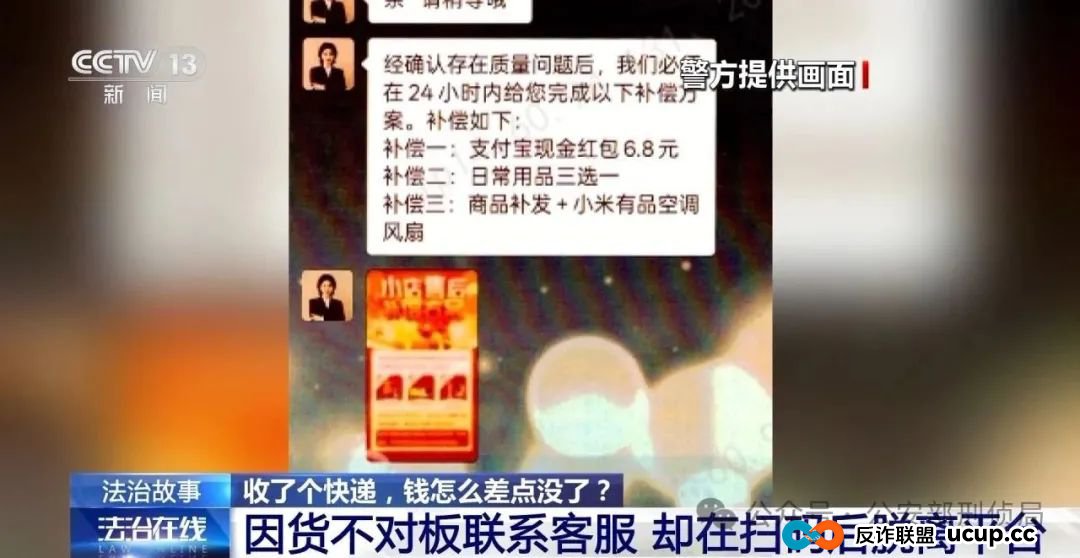

2025年7月,北京李先生给孩子网购的玩具到货了。拆开快递箱的瞬间,他愣住了——里面竟是一袋50克装的小苏打。联系客服后,对方发来二维码:“扫码秒赔!”他按提示操作,却被拉进“理赔群”。三天后,当他完成群主指派的“信用任务”时,银行卡已被转走11万元。

同样的遭遇在全国蔓延,近日,公安部刑侦局发布新型诈骗预警:下单落地风扇收到手持款,购买品牌洗衣液到手却是杂牌,预订瑜伽垫拆出廉价发圈……这些“错发”商品背后,是诈骗集团精心设计的狩猎链。仅某电商平台一个半月就关停16000家涉诈店铺!

一、血泪实录!三起“错发快递”引发的倾家之痛

案例一:8.8元风扇吹走15万养老钱

嘉定允女士花8.8元购买手持风扇,收货发现无法使用。扫描快递盒内“售后卡”二维码后,她被引入“网络短剧创作群”。群内刷屏的“刷剧赚钱”截图让她心动,在“导师”诱导下完成小额返利任务后,她竟从银行取出15万元现金准备寄给骗子。若非民警破门阻拦,这笔养老钱将石沉大海。

案例二:彩票迷的14万现金惊魂夜

林先生收到抖音“彩票大师”私信,下载“北京福彩”APP后,客服承诺:“充值三次就送内部中奖号!”前三次任务(158元→500元→2000元)均获5%返利。第四次充值4800元后,对方突然声称“操作失误需补缴15.8万保证金”。当林先生从银行取出14万元现金准备面交时,民警在交易现场同时截住三名受害者——另两位阿姨正因“买菜返利”骗局前来送钱。

案例三:苏打粉背后的跨境洗钱网

前文提及的李先生扫描“错发玩具”的理赔二维码后,被诱导下载虚假投资平台。客服以“缴税解冻资金”为由,指挥他将借款凑齐的11万元分7笔转入不同账户。资金最终流向缅甸赌场,追回率为零。

二、起底诈骗流水线:四步榨干受害人

第一步:开设“一日店”撒饵

诈骗团伙用300元黑市购买全套营业执照,在平台开设“挂羊头卖狗肉”店铺(如建筑公司卖小风扇)。商品定价常在20元以内,专挑易引发质量纠纷的日用品。

第二步:精准制造“错发事故”

发完全无关商品(玩具→苏打粉)

发低配版本(落地扇→手持扇)

发假冒伪劣品(品牌洗衣液→杂牌货)

第三步:引流至黑暗地带

关键话术:“扫码秒赔!平台限制多,加微信处理更快!”

快递盒内植入的“售后卡”、客服推送的二维码,全部指向非官方聊天群。民警揭露:“脱离平台是诈骗成功的关键!”。

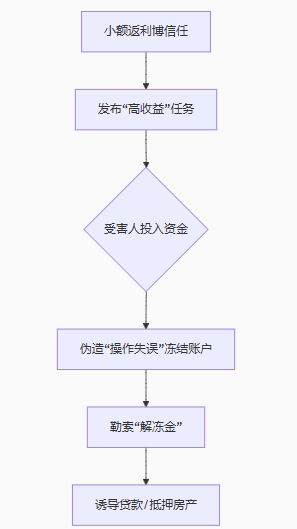

第四步:多重收割术

允女士的“刷剧群”里,骗子甚至要求会员发展下线,美其名曰“团队佣金”。

三、致命心理陷阱:为什么聪明人也会中招?

陷阱一:小利摧毁理智防线

“前三次充值都返现了,第四次怎会是骗局?”林先生的话代表多数受害者心理。诈骗团伙深谙操作性条件反射原理:用158元→500元→2000元三次成功返现,培养出“投入必获利”的虚假安全感。

陷阱二:维权焦虑被利用

当消费者因错发货联系客服时,骗子抛出“补偿远超商品价”的诱饵(如赔酸奶机+红包)。警方分析:受害者因急于解决问题,易接受复杂操作流程。

陷阱三:从众效应蒙蔽双眼

虚假APP内的“千人聊天群”里,99%成员是机器人。它们每分钟发送中奖截图、感谢客服语录,制造“别人都成功了”的幻觉。

四、防诈指南:守住钱包的黄金法则

法则一:扫码前执行“三验”

验渠道:真客服仅通过官方APP内沟通,绝不会用微信/QQ私聊

验资质:对“商贸公司卖纸巾”等异常店铺,拨打12315查询企业注册信息

验逻辑:凡赔偿要求先转账或做任务的,100%是诈骗

法则二:遭遇错发货时“三不做”

不扫快递盒内任何二维码

不加客服私人联系方式

不信高额赔偿承诺(如“赔你200元洗衣卡”)

法则三:已被引流则“三必查”

查群成员:新建群组超50人且活跃异常的立即退群

查APP来源:非应用商店下载的理财/刷单软件直接卸载

查资金流向:要求转账至个人账户的马上报警

在警方截获的诈骗培训手册上,记录着这样一句话:“错发的不是货物,是人性的贪婪。

”当李先生看着孩子失望地摆弄那包苏打粉时,他不会想到,这份沮丧竟成了诈骗分子撬开他钱包的支点。

而那些被关停的16000家网店中,曾有一家的发货记录触目惊心:三天内向全国寄出847袋小苏打,每袋成本0.8元。这些白色粉末的代价,是37个家庭破碎的财富梦想。

世上最昂贵的商品,往往是免费馅饼包裹的毒药。 转发此文给每个网购的亲人——您拆开的下一个快递盒里,可能正藏着改写人生的诈骗剧本。

全网新项目分享交流群

扫码进群,获取最新项目资讯

文档于: 2025-08-11 13:32 修改

标签:

评论列表

公安部紧急提醒:网络购物陷阱频出,这类新型骗局已连袭多人!...

当网购的玩具变成一包小苏打,当落地风扇“缩水”成手持款——这些不是发货失误,而是诈骗分子撒下的第一张网。2025年7月,北京李先生给孩子网购的玩具到货了。拆开快递箱的瞬间,他愣住了...